Wie gut ist Ihr Hab und Gut gegen Einbruch und Diebstahl gesichert? Wenn Sie den Einbruchsschutz verbessern und Diebe abschrecken möchten, planen Sie möglicherweise den Einbau von Überwachungskameras. Angesichts der Einbruchsstatistik macht diese Maßnahme durchaus Sinn. Immerhin meldete die Polizei im Jahr 2019 mehr als 87.000 Einbrüche in Privatwohnungen und Häuser; die Aufklärungsquote lag bei 17,4 Prozent.

Dazu kommen Einbruchsdelikte und Diebstähle bei Privatfirmen wie Ladengeschäften und Handwerksbetrieben. Die Einbruchsgefahr ist also real, auch bei Ihnen. Mit einem System zur privaten Videoüberwachung können Sie Ihr Sicherheitskonzept wirkungsvoll ergänzen.

Allerdings setzt das Recht der Überwachung Grenzen. Wir erklären, was grundsätzlich zulässig ist, was verboten ist und worauf Sie achten sollten.

1. Was ist erlaubt und was nicht?

Grundsätzlich erlaubt:

- Innerhalb Ihrer Wohnung, auf ausschließlich von Ihnen genutzten Grundstücken, Wohnhäusern, Garagen oder Geschäftsräumen dürfen Sie Überwachungskameras einsetzen.

- Die Kameras dürfen nur Ihren privaten bzw. geschäftlichen Bereich erfassen, also innerhalb der Grenzen Ihrer Liegenschaft.

Erlaubt mit Einschränkungen:

- Bei berechtigtem Interesse ist die Videoüberwachung in Privatunternehmen mit Angestellten und Besucherverkehr gestattet.

- Dabei sind Aspekte wie Datenschutz, Einwilligungen und Arbeitsrecht zu beachten.

- Bei einem zulässigen Einsatz in Mehrfamilienhäusern müssen alle Bewohner informiert werden – unabhängig davon, ob es sich um Miet- oder Eigentumswohnungen handelt.

Achtung: Wenn Sie als Vermieter oder Firmeninhaber allgemein zugängliche Bereiche Ihrer Liegenschaft filmen (also Bereiche, die von jedermann ohne besondere Erlaubnis betreten werden können), müssen Sie die Videoüberwachung kennzeichnen und die Datenschutzgrundverordnung beachten.

Verboten:

- Ihre Kameras dürfen keinen Bereich des öffentlichen Straßenlandes oder von Nachbargrundstücken erfassen – also auch nicht den Fußweg vor der Haustür oder das Treppenhaus.

- Eine Ausnahme gilt nur für einen schmalen Streifen von einem Meter vor Ihrem Gebäude, Schaufenster oder Eingangsbereich, wenn dies zum Schutz vor Übergriffen notwendig ist.

- Falls Sie Personen gefilmt haben, dürfen Sie das Filmmaterial nicht öffentlich zugänglich machen (auch Einbrecher haben Persönlichkeitsrechte). Sie können die Videoaufnahmen zur Beweissicherung der Polizei übergeben, jedoch nur auf Anordnung eines Gerichts oder der Staatsanwaltschaft.

Tipp: Um jeden Verdacht auszuschließen, sollten Sie auf schwenkbare Kameras verzichten.

2. Die häufigsten Fragen zur Videoüberwachung

Wann gilt Videoüberwachung als privat?

Es wird zwischen öffentlicher und nicht öffentlicher (privater) Videoüberwachung unterschieden. Als privat gelten persönliche und familiäre Bereiche sowie Privatunternehmen. Dazu gehören Wohnungen und Wohngrundstücke ebenso wie privatwirtschaftlich betriebene Büros, Werkstätten, Praxen und Ladengeschäfte.

Öffentliche Videoüberwachung betrifft öffentliche Plätze, Straßen, Parks, Behörden usw. Diese wird von amtlichen Stellen angeordnet und beaufsichtigt.

Hinweis: Wenn Sie Arbeitsplätze in der Privatwirtschaft überwachen möchten, sind auch arbeitsrechtliche Bestimmungen zu beachten.

Wo dürfen Kameras verwendet werden?

Kameras zur Überwachung dürfen im Privatbereich verwendet werden – also auf Privatgrundstücken, in Wohn- und Eigentumswohnungen sowie auf dem Gelände und in Räumen von privatwirtschaftlich betriebenen Firmen.

Wann muss eine Überwachung mit Videokamera angezeigt werden?

Immer dann, wenn Personen in den Überwachungsbereich geraten könnten und Sie personenbeziehbare Aufnahmen nicht ausschließen können. Frei zugängliche und frequentierte Bereiche sollten Sie mit einem Hinweisschild kennzeichnen – zum Beispiel einen Müllplatz, den mehrere Mieter, Postboten oder die Müllabfuhr betreten. Im familiären Umfeld können Sie Gäste und Besucher persönlich auf die Kameras hinweisen.

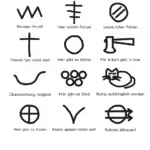

Wie muss ich Videoüberwachung kennzeichnen?

Sie müssen den entsprechenden Bereich mit einem gut sichtbaren Hinweisschild kennzeichnen, das relevante Informationen zur Überwachung enthält. Betroffene sollen sich bewusst darüber sein, dass eine Videoüberwachung stattfindet.

Welche Angaben muss der Warnhinweis zur Videoüberwachung enthalten?

Das Datenschutzrecht schreibt eine umfassende Informationspflicht vor. Gemäß DSGVO können diese Informationen in zwei Stufen übermittelt werden:

1. Informationsebene:

- Ein Hinweisschild als leicht erkennbare Kennzeichnung.

- Es kann ein Piktogramm enthalten und einen aussagekräftigen Überblick über die Videodatenverarbeitung geben.

Beispiele für Angaben der ersten Ebene:

- Zweck der Videoüberwachung.

- Verantwortlicher für die Datenverarbeitung.

- Rechte der Betroffenen.

- Hinweise zur Datenübermittlung an Dritte und zur Datenspeicherung.

2. Informationsebene:

- Alle weiteren Informationen, die nach der DSGVO erforderlich sind.

- Bereitstellung durch ein Informationsblatt, einen QR-Code oder eine Internetadresse auf dem Hinweisschild.

Artikel 13 DSGVO: Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten.

Bei Verstößen gegen das Datenschutzrecht drohen Bußgelder.

Welche Rechte und Gesetze greifen bei Videoaufnahmen der Überwachungsanlage?

- Allgemeine Persönlichkeitsrechte

- Recht auf informationelle Selbstbestimmung

- Recht am eigenen Bild

- Landesdatenschutzgesetze

- Betriebliche Mitbestimmung

- Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)

- Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

Der rechtliche Rahmen zum Datenschutz ist in den „Leitlinien zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch Videogeräte“ zur DSGVO festgelegt2. Die sogenannte „Haushaltsausnahme“ bleibt von der DSGVO unberührt.

Was bedeutet „Haushaltsausnahme“ bei Videoaufnahmen?

Unter die Haushaltsausnahme fallen Videogeräte, die innerhalb der räumlichen Grenzen von Privathaushalten betrieben werden. Diese Ausnahme gilt ausschließlich für Aufnahmen von Familienmitgliedern und Freunden. Besucher, die Ihr Privatgrundstück aus beruflichen oder geschäftlichen Gründen betreten (z. B. Versicherungsvertreter, Briefträger, Pfleger, Gärtner), müssen den Datenschutz beachten.

Was bedeuten allgemeine Persönlichkeitsrechte?

Das Grundgesetz garantiert das Recht auf freie Persönlichkeitsentfaltung. Der sogenannte Überwachungsdruck durch Videokameras kann das Verhalten beeinflussen und die Persönlichkeitsentfaltung einschränken.

Was heißt informationelle Selbstbestimmung?

Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung besagt, dass jede Person grundsätzlich selbst entscheidet, welche personenbezogenen Daten sie von sich preisgibt und zu welchem Zweck diese verarbeitet werden dürfen – dies betrifft auch Videoaufnahmen.

Darf ich Dienstleister innerhalb meiner Wohnung filmen?

Auch innerhalb Ihrer Privaträume bleiben die Persönlichkeitsrechte Dritter bestehen. Dienstleister und Angestellte wie Putzhilfen, Babysitter, Gärtner oder Pflegende müssen einer Videoüberwachung zustimmen. Eine heimliche Überwachung ist nur in Ausnahmefällen möglich, wenn konkrete Verdachtsfälle vorliegen, die sich nicht anders aufklären lassen (z. B. bei Diebstahlverdacht). Holen Sie sich in solchen Fällen juristischen Rat, bevor Sie die Überwachung starten.

Dürfen eigene Kinder videoüberwacht werden?

Die Videoüberwachung von Babys und Kleinkindern (z. B. Babyphone) ist in der Regel zulässig. Bei älteren Kindern und Jugendlichen sollten Sie darauf verzichten. Ab dem 14. Lebensjahr könnten sich Kinder unter Umständen gerichtlich gegen eine Kameraüberwachung wehren. Badezimmer und Toiletten sollten stets kamera-freie Zonen sein.

Wann sind Überwachungskameras in Privatunternehmen zulässig?

Bei berechtigtem Interesse dürfen Sie Videoüberwachung einsetzen – beispielsweise zum Schutz vor Einbruch, Diebstahl, Vandalismus oder zur Sicherheit. Voraussetzung ist eine tatsächliche konkrete Gefährdung, und dass mildere Maßnahmen nicht ausreichend sind.

Es ist eine Interessenabwägung notwendig: Ihr Schutzbedürfnis muss gegen die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen abgewogen werden.

Beispiele für berechtigtes Interesse:

- Wahrung des Hausrechts

- Schutz vor Diebstahl, Einbruch und Vandalismus

- Sicherheitsmaßnahmen

- Kontrolle von Zugangsbeschränkungen

3. Sind Kamera-Attrappen zulässig?

Auf sogenannte Kamera-Attrappen („Dummies“) sollten Sie verzichten. Obwohl sie nicht dem Datenschutzrecht unterliegen, da keine Daten erhoben werden, können sie einen unzumutbaren Überwachungsdruck erzeugen. Betroffene können sich mit zivilrechtlichen Mitteln (Abwehr- und Unterlassungsansprüche) dagegen wehren. Es ist daher besser, eine funktionierende Kamera zu installieren, die den gesetzlichen Vorgaben entspricht.

Wie lange dürfen Aufnahmen gespeichert werden?

Die zulässige Speicherdauer richtet sich nach dem Grundsatz der Erforderlichkeit und dem Prinzip der Datensparsamkeit. In der Regel sollten Videoaufnahmen nach 48 Stunden gelöscht werden. In begründeten Einzelfällen können längere Fristen zulässig sein.

4. Videoüberwachung in Mehrfamilienhäusern

Darf der Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses videoüberwacht werden?

Eine Videoüberwachung des Hauseingangs ist nur in absoluten Ausnahmefällen zulässig. Es müssen konkrete Anhaltspunkte für eine Gefährdung vorliegen. Zudem müssen alle Hausbewohner informiert werden.

Sind Überwachungskameras in Gemeinschaftsbereichen von Mietshäusern zulässig?

Die Gemeinschaftsbereiche von Mehrfamilienhäusern – wie Hof, Treppenhaus oder Kellergang – gehören zum privaten Lebensraum der Bewohner. Die Videoüberwachung dieser Bereiche verstößt gegen deren Persönlichkeitsrechte. Selbst mit Einverständniserklärungen der Mieter kann die Überwachung unzulässig sein, da Mieter vom Wohlwollen des Vermieters abhängig sind.

Zitat Deutscher Mieterbund:

„Wird eine Kamera- oder Videoüberwachung durchgeführt, müssen die Bewohner des Hauses informiert werden. Heimliche Videoüberwachungen sind unzulässig.“